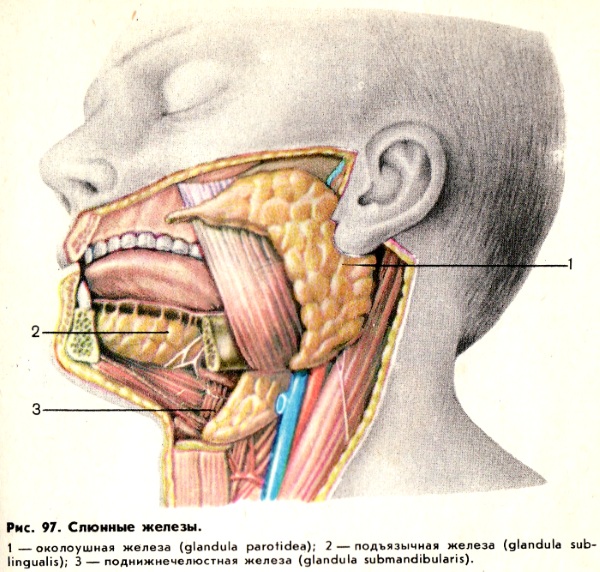

Расположенная в жевательно-околоушной зоне слюнная железа представляет собой парный внешнесекреторный орган, играющий важную роль в пищеварительной деятельности. У взрослого человека она весит 20-30 г и имеет неопределенную вытянуто-продолговатую геометрическую форму.

Анатомия околоушной железы, особенности строения

Орган окружен толстой капсулой-фасцией, выполняющей барьерно-защитную функцию. Слюнная железа околоушной зоны расположена сразу под кожей и не отделена от нее мягкими тканями или эластичными мышечными волокнами.

Орган ограничен следующими анатомическими структурами:

- скуловой дугой в верхней плоскости;

- нижнечелюстным углом;

- сосцеобразным отростком височно-черепной кости в районе задней поверхности;

- примыкающими жевательными мускулами в переднем сегменте.

Околоушная слюнная железа человека имеет дольчатое анатомическое строение, которое ей придают чувствительные капсульные отростки, глубоко погруженные в толщу органа. Вертикальный размер внешнесекреторного серозного элемента взрослого человека составляет 40-65 мм.

Горизонтальная величина достигает 20-38 мм, а сагиттальная (разделительная) черта протягивается на 30-50 мм. Особенность анатомического строения пищеварительного органа – неравномерность тканевой структуры с плотными и рыхлыми участками. Первые занимают большую часть удельной массы железы.

Ложе функционального элемента представляет собой пространство, ограниченное листками околоушно-жевательной капсулы. Внутренняя часть железы, не имеющая плотного фасциевого покрова, прилегает к окологлоточной подкожно-липидной клетчатке. Орган испещрен секреторными протоками.

Кровоснабжение и лимфодренаж

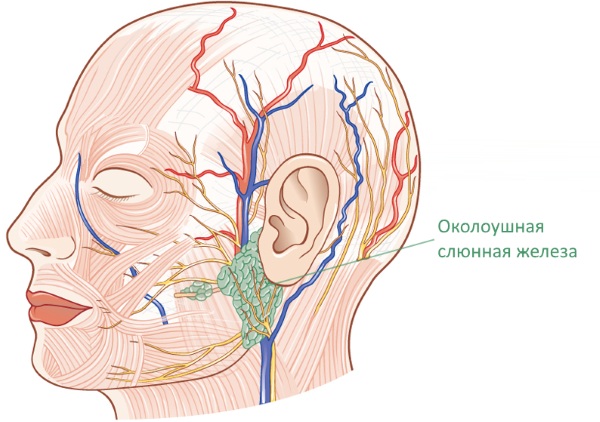

Слюнная железа околоушной локализации пронизана разветвленной сосудистой сеткой. Функциональное предназначение таких русел – кровоснабжение органа. Другой тип сосудов – лимфатические.

Они выполняют дренажную функцию. Большая часть кровеносных сосудов и лимфатических каналов размещена в глубине органа. Существуют и поверхностные капилляры.

Самый крупный кровеносный сосуд околоушной железы – сонная артерия, плотно сращенная с паренхимой, – функционально-активным эпителиальным наслоением.

Здесь главный элемент кровоснабжения пищеварительного органа делится на такие конечные ответвления:

- заднеушное;

- поверхностно-височное;

- поперечно-лицевое;

- челюстное.

К внешней поверхности сонной артерии примыкает яремная вена, задействованная в системном кровообращении. В нее впадают заднеушный и поперечно-лицевой сосуды. Они играют активную роль в кровоснабжении слюнной железы.

Внутритканевые вены и капилляры расположены в междольных перегородках. Артериальный отток осуществляется в крылообразный узел и кровеносное русло нижней челюсти. Лимфатические сосуды железистого тела соединены с поверхностными и глубоко залегающими узловыми сплетениями, задействованными в дренаже.

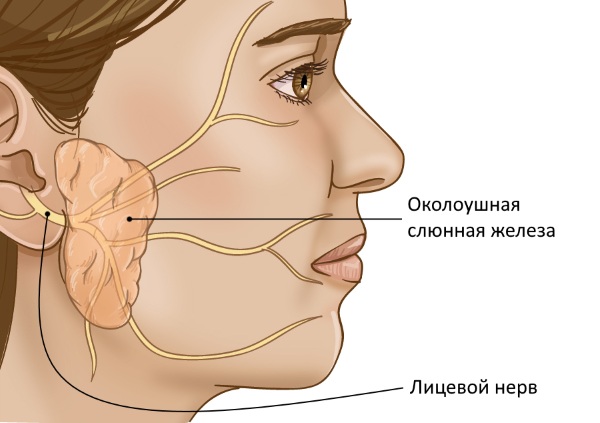

Иннервация

За проведение импульсов в мозг отвечают симпатические и парасимпатические проводящие ткани. Афферентную иннервацию внешнесекреторного органа пищеварения выполняет височно-ушной нейронный отросток. Он опоясывает слюнную железу и слуховой элемент.

Постганглионарные волокна вегетативного отдела нервной системы играют ведущую роль в иннервационном механизме. Симпатические ткани тянутся к железе из сплетения сонной артерии и ее ответвлений.

Механизм иннервации физиологически реализован с помощью нейронов, дающих начало аксонам и связанных с преганглионарными волокнами, размещенными в боковых отрогах спинномозговой структуры.

Совместно с сосудистым сплетением, которое сопровождает сонную артерию, нервно-проводящие ткани достигают околоушной железы. Симпатическая иннервация регулирует отделение слюны, сужая или расширяя лимфатические и кровеносные сосуды.

Раздражение черепно-мозговых волокон, а именно, барабанной струны, приводит к активизации выработки секрета. Парасимпатические нервы незначительно увеличивают выделение жидкости, но повышают ее густоту за счет насыщения органическими соединения, участвующими в расщеплении пищи.

Околоушная слюнная железа человека при усиленной иннервации потребляет гораздо больше кислорода и выделяет углекислоты, чем в спокойном состоянии. Такой физиологический механизм ориентирован не только на регуляцию объема выделяемого секрета, но и на фильтрацию лимфатической жидкости.

Эмбриология

Околоушная железа формируется эпителиальными клетками дентальной полости. Она отличается ступенчатым развитием в эмбриональном периоде. Почка органа появляется на 6-й неделе внутриутробной фазы. Зона ее первоначальной локализации – глубинные слои тканевой борозды.

Это продолговатое углубление отделяет внутреннюю поверхность щеки от рыхлых десневых волокон. Слюнная железа околоушной впадины на этапе формирования представляет собой эпителиальный тяж. Он постепенно вытягивается в направлении слухового органа.

На 2-м месяце зародышевого развития закругленное дистальное окончание эпителиального тяжа разветвляется, образуя выводные протоки секреторные отделы слюнной железы. В этой фазе формирования пищеварительный орган приобретает узнаваемые очертания.

Ближе к 12-й неделе эмбрионального развития в закладках дренажных каналов появляются просветы. Эпителиальная выстилка приобретает двухслойную конструкцию, утолщаясь в зоне слюноотделительных протоков за счет наращивания количества слоев. Клеточное дифференцирование начинается позднее, чем в других органах пищеварения.

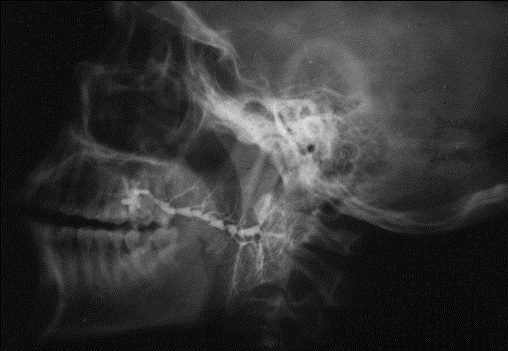

Рентгеноанатомия

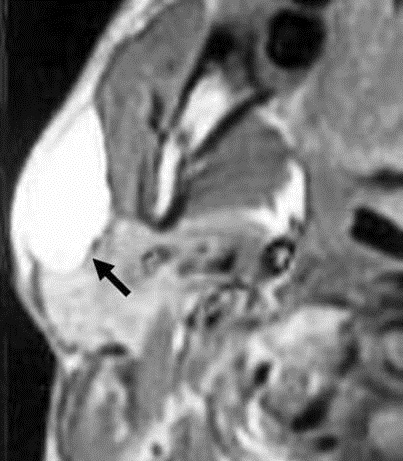

Сиалографическая проекция железистого тела демонстрирует затенение в переднем сегменте органа, тянущееся в направлении наружного участка хрящевого ответвления нижнечелюстной анатомической конструкции.

Это отражает геометрическую конфигурацию и строение внешнесекреторного элемента. При боковом обзоре сиалограммы тень органа накладывается на проекцию заднечелюстной впадины.

Самый крупный выделительный проток проходит диагонально снизу вверх. Внутренняя железистая часть канала с эпителиальной выстилкой пересекает задний отросток нижнечелюстного ответвления на самой границе или накладывается на проекцию закругленного угла функционально-анатомической конструкции.

Сиалографическое исследование позволяет увидеть на срезе хрящевого ответвления нижней челюсти выходящий из тела органа крупный лимфодрежный канал, окруженный мелкими капиллярами.

Междолевые выделительные канальца сливаются в одно русло, участвующее в секреторной функции пищеварительного элемента. Они выходят из глубоких тканевых слоев органа под наклоном и обладают разным числом ответвлений.

В зависимости от рентгеноанатомического строения выделительные каналы подразделяются на много-, мало- и умеренно ветвистые. В совокупности они образуют единым секреторный комплекс.

Гистология

Соединительными мембранами околоушная железа разделена на мелкие сегменты, которыми образованы несколько крупных дольчатых частей. Сложный орган причисляется к категории альвеолярных. Долевое строение сформировано прилегающими выделительными отделами в окончании пищеварительного органа.

Околоушная железа имеет ацинусы и выделительные внутренние каналы. Тело слюнного органа испещрено вставочными и исчерченными трубными элементами. У взрослого человека их более 10-ти. Концевые отделы, выполняющие секреторную функцию, сформированы эпителиальными клетками-сероцитами.

Они размещаются на поверхности базальной оболочки, покрытой ретикулярной тканью. Сероцитная клетка имеет пирамидальные очертания. В ее цитоплазме находится ядро базального размещения и разветвленная эндоплазматическая сетка с множественными микроскопическими резервуарами, пластинами и выделительными гранулами.

В концевых сегментах околоушного железистого тела между сероцитарными клетками размещаются мелкие секреторные протоки. У них трубчатое строение и нет собственных стенок. Такие элементы характерны для всех выделительных органов, синтезирующих белковые соединения.

Концевые отделы соединяются с узкими вставочными каналами, выстланными кубическим эпителием, и исчерченными протоками либо слюнными трубками, покрытыми однослойной цилиндрической слизистой оболочкой.

Апикальный полюс сероцитарных клеток, обращенный к ним, содержит чувствительные микроскопические ворсистые рецепторы. Степень характерной базальной исчерченности слизистого покрытия зависит от концентрации митохондрий, расположенных между складчатыми впадинами плазмолеммы (клеточной мембраны).

Такие каналы предположительно задействованы в изменении насыщенности первичной слюнной жидкости органическими веществами. Между сероцитами и базальной выстилкой выделительных элементов железы в зоне вставочных и исчерченных каналов находятся миоэпителиоциты, именуемые корзинчатыми клетками.

Это особые сократительные функциональные элементы, которые обеспечивают выработку слюнной жидкости и поддерживают нормальный тонус проточных трубок. Они залегают в прослойках соединительных тканей и активно участвуют в секреторной функции органа.

Методы исследования

Диагностика заболеваний околоушной железы предусматривает первичный осмотр и опрос взрослого пациента стоматологом, а ребенка – педиатром. Для уточнения клинической картины назначают лабораторные тесты и применяют аппаратное исследование пищеварительного органа.

Методы диагностики околоушной слюнной железы:

| Способ обследования |

Описание и предназначение |

| Пальпация | Проводится врачом при первичном осмотре пациента. Позволяет обнаружить опухоль, предположить характер патологии. |

| Зондирование околоушных протоков | Используется для определения проходимости и наличия в канале закупоривающих плотных инородных фракций. |

| Цитологическое исследование слюнного секрета | Биологический материал получают способом катетеризации из протока внешнесекреторного органа. Его помещают на предметное стекло и окрашивают методом Романовского-Гимзы. Далее выполняют микроскопические исследование с применением иммерсинной оптической системы. |

| Цитологический анализ и биопсия | Помогают обнаружить морфологические изменения в структуре органа. Исследования проводят с применением специальных реактивов и методами микроскопии. |

| Сиалография | Технология рентгеноконтрастного либо радиоизотопного сканирования слюнных желез. Предназначается для изучения секреторной способности органа. Основана на способности паренхимы накапливать и выбрасывать с жидкостью радиоизотопы. |

| Ультразвуковая биолокация | Метод диагностики опухолевых новообразований и воспалительных процессов. Позволяет сделать вывод о биохимических и физиологических характеристиках патологического процесса, определить размеры органа и степень дегенеративных изменений в паренхиме. |

| Термовизиография | Способ регистрации инфракрасного излучения, позволяющий установить температуру органа. Ее повышение – явный симптом воспалительного процесса. |

Околоушная слюнная железа человека часто исследуется томографическими методами, которые позволяют получить послойные снимки внутренней структуры тканей. Панорамное сканирование, называемое пантомографией, дает возможность выполнить сравнительный анализ правой и левой частей органа.

Заболевания околоушных желез

https://www.youtube.com/watch?v=p7Led6jH4_I

Патогенез разнообразен и включается в себя как типичные стоматологические нарушение, так гистологические и гастроэнтерологические. Слюнные железы подвержены бактериальному заражению, воздействию сезонных вирусов и болезнетворной микрофлоры ротовой полости.

Пороки эмбрионального развития внешнесекреторного органа встречаются крайне редко.

Из анатомических нарушений такой этиологии описаны:

- дистопия (смещение) железистого тела к жевательным мускулам или щечной поверхности;

- врожденная гипертрофия;

- аплазическая деструкции с сохранением проточных каналов или их дегенерацией.

Орган подвержен воспалительным процессам и образованиям слюнного свища. В последнем случае нередко выполняют восстановление функциональности секреторных каналов хирургическими методами.

Паротит

Это самое распространенное заболевание слюнных желез. Паротит имеет инфекционно-эпидемический характер. Патогенезу свойственно негнойное поражение тканей органа и секреторных протоков. Возбудитель – парамиксовирус. Чаще всего наблюдается у детей 3-15 лет в период ухудшения эпидемиологической ситуации.

Инфекция закупоривает выделительные каналы одной или обеих желез. Развивается воспаление и наблюдается сильная отечность тканей. Паротит способны вызывать некоторые виды бактериальных агентов и доброкачественные эпителиальные гиперплазии.

Такое заболевание часто выступает симптомом синдрома Микулича или Шегрена. Первое – редкое хроническое заболевание неустановленной этиологии, характеризующееся увеличением размеров всех желез.

Синдром Шегрена – аутоиммунная патология, в результате которой деформируются соединительные ткани. Лечат паротит антибиотикотерапией, полосканием ротовой полости антисептическими растворами.

Гранулема

Воспалительное заболевание соединительной ткани, возникающее в результате бактериального заражения. Образование таких очагов в околоушной железе провоцируют туберкулез, сифилис, вирусный энцефалит. Гранулема может возникать по неинфекционным причинам.

Такое заболевание слюнных желез провоцируют некоторые медикаменты и инородные тела, попавшие в полость секреторных каналов. Клинические проявления и методы терапии зависят от разновидности гранулематозного воспаления.

Применяют как хирургическое вмешательство, так и консервативные варианты лечения. Предварительно проводят биопсию и забор слюнной жидкости для лабораторного анализа, чтобы убедиться в доброкачественной природе множественных новообразований.

Камни

Сиалолитиаз – хроническая патология, при которой конкрементные отложения закупоривают выделительные протоки. Околоушную железу заболевание затрагивает реже, чем подчелюстную. Патология распространена среди мужчин и практически не фиксируется у детей.

Околоушная слюнная железа человека совершеннолетнего возраста подвержена воздействию вредных привычек, в частности, курения и содержащихся в сигаретах концерогенов. Это основная причина формирования сиалолитиаза.

Секреторная дисфункция желез приводит к застою слюнной жидкости, что способствует концентрации натриевого осадка, который составляет основу камней. Терапия заключается в применении усиливающих отток препаратов, противоотечных и противовоспалительных средств.

Плеоморфная аденома

Опухолевая патология поражает эпителиальное покрытие. Она имеет сероватый оттенок и рыхлую структуру. Иногда плеоморфная аденома содержит хрящевые включения. Встречаются некротизированные участки и места кровоизлияния. Такая опухоль имеет буро-серый оттенок.

По степени влияния причины развития патологии распределяются таким образом:

- Курение. Содержащиеся в сигаретах канцерогенные и токсичные веществ провоцируют не только сиалолитиаз, но и опухолевые или воспалительные процессы.

- Несбалансированное питание. Потребление большого количества соли при микротрещинах в ротовой полости способно вызвать формирование плеоморфной аденомы.

- Гиповитаминоз. Дефицит витаминов групп А и В часто становится причиной воспаления околоушной слюнной железы.

- Травматические поражения лицевой поверхности. К такой патологии приводят регулярные ударные нагрузки, например, у боксеров.

- Воздействие онкогенных вирусных агентов. К ним причисляются герпес, цитомегаловирусная инфекция, другие.

Такую аденому устраняют исключительно путем хирургического вмешательства.

Киста

Для околоушной железы характерны образования ретенционного типа. Киста формируется в результате полного либо частичного прекращения оттока слюнной жидкости, которое обусловлено нарушением проходимости секреторных протоков.

Заболевание характеризуется зачастую бессимптомным протеканием. Устранение патологии не предусматривает консервативных методов. Применяют хирургическое вмешательство с удалением самого новообразования прилегающих деструктивных щечных тканей. После операции накладывают швы из биоразлагаемого материала.

Опухоли

Гиперплазии слюнных желез в основном имеет доброкачественную природу. Раковые гиперплазии этому пищеварительному органу несвойственны. Они фиксируются в 1% случаев.

Невзирая на редкость возникновения, злокачественные гиперплазии слюнных желез представляют немалую опасность, поскольку в начальной стадии патологии протекает бессимптомно и не диагностируется.

Доброкачественные опухоли околоушных слюнных желез чаще всего поражают женщин после 50 лет. У такой категории пациенток гиперплазии имеют более выраженную тенденцию к малигнизации и метастазированию.

По мере разрастания новообразования возникает припухлость, ощущение распирания в ротовой полости и небольшая боль, которая граничит с дискомфортом. Лечение новообразования – исключительно оперативное с последующим проведением лучевой и химиотерапии.

Важна роль околоушной слюнной железы в механизме гомеостаза дентальной зоны. У курящего взрослого человека слюноотделение помогает очистить полость от растительных смол и никотинового налета. У детей выработка секрета предупреждает развитие кариеса.

Видео про железу

Об околоушной слюнной железе: