Часто в заключении ЭКГ или холтеровского мониторирования появляется фраза «признаки АВ диссоциации». В статье проведен анализ, что это за патология, возможные причины ее возникновения, способы и методы лечения.

Атриовентрикулярная диссоциация – что это такое

Понятие атриовентрикулярная диссоциация (AВ-диссоциация) – это собирательный термин, объединяющий состояния, при которых возникают ЭКГ — признаки нарушения координации между сокращениями предсердий и желудочков миокарда. Появляются 2 разобщенных между собой сердечных ритма – желудочковый и предсердный.

АВ-диссоциация – это заболевание, одинаково встречающееся у молодых и взрослых людей. На ЭКГ определяется положительным зубцом Р, равными интервалами Р-Р и R-R, и их различной частотой между друг другом.

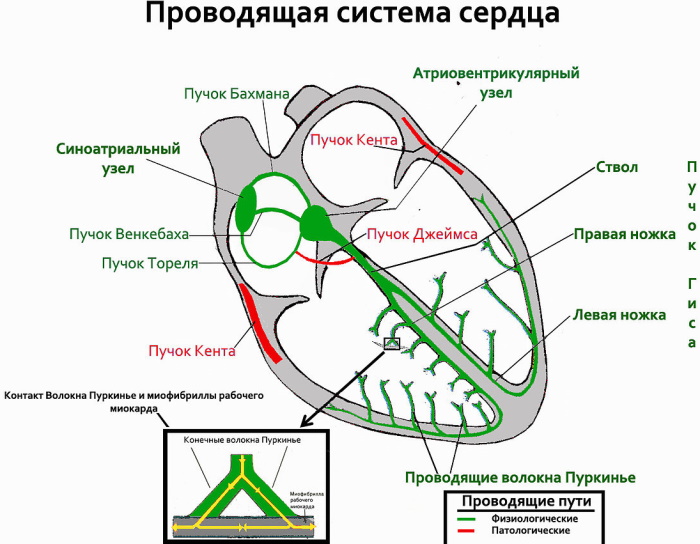

Атриовентрикулярная диссоциация характеризуется самостоятельной работой предсердий и желудочков. При нормальных условиях процесс активации происходит последовательно: синусовый узел, предсердия, АВ-узел и комплекс Гис-Пуркинье. В результате болезни этот порядок нарушается.

Патологический процесс возникает, если деятельность узла активации в АВ-системе или желудочке сердца опережает синусовый узел для проведения импульса вследствие замедления синусового узла. То же состояние наблюдается при высоком сокращении желудочков.

Повышение активности в ткани сердца возможно, если доминантный синусовый центр приостанавливает свою деятельность. Добавочный узел в атриовентрикулярном комплексе, или находясь ниже, может активизироваться ускоренным темпом в отличие от узла синуса и стать основным фактором развития АВ-диссоциации без обратного поражения предсердий.

Часто АВ участок становится добавочным при незначительной функции пазухи синусовой брадикардии, и последняя развивается самостоятельно, без учета синусового центра.

Атриовентрикулярная диссоциация характеризуется отсутствием АВ-блока, однако он и данная патология часто диагностируются вместе.

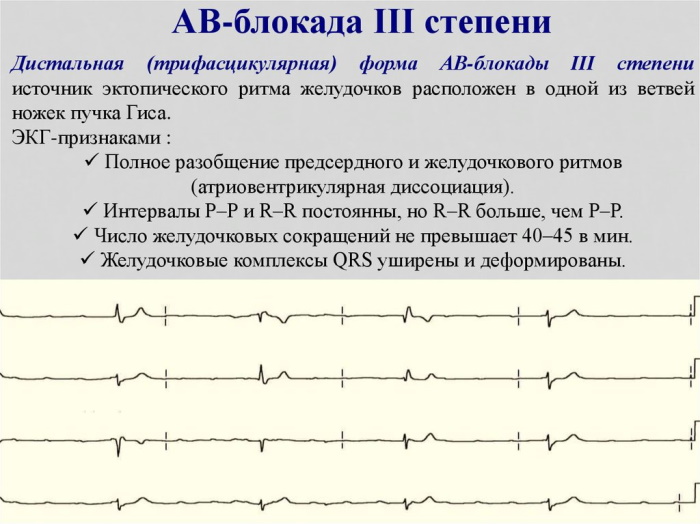

Получается АВ-блокада определяется высокой частотой работы предсердий, чем других отделов сердца. При тотальной сердечной блокаде Р-волны, указывающие на появление предсердной проходимости не способны активировать желудочки. Развитие блокады не всегда бывает при атриовентрикулярной диссоциации.

Развитие сердечной патологии неизвестно. Не наблюдается зависимости от половой принадлежности и возраста.

Типы, признаки

В современной кардиологии выделяют 2 основных типа АВ-диссоциации:

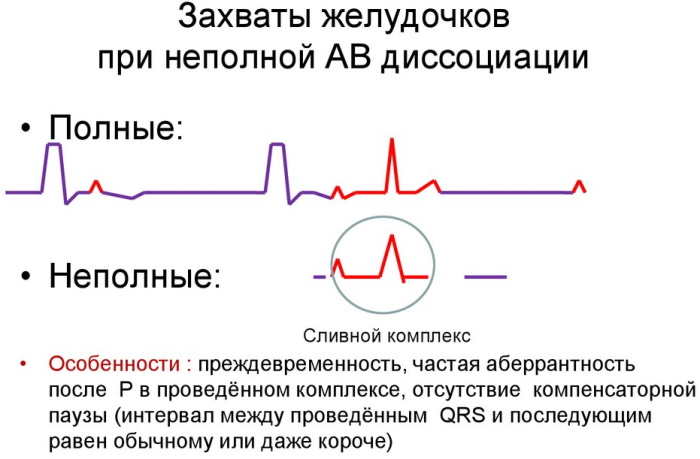

- Полная. Вариант, когда предсердия и желудочки сокращаются в своем ритме, независимо друг от друга, в каждом отделе возникает свой водитель ритма. При этом ритм желудочков ускоряется, достигая или превышая частоту сокращения предсердий.

- Неполная. Вариант, когда импульс, сгенерированный в предсердиях, частично захватывает желудочки или наоборот – при возбуждении желудочков захватываются нижние отделы предсердий.

Неполный тип на ЭКГ отмечается проведением Р-волн и захват ими желудочков. Заболевание появляется в случае прохождения через комплекс АВ-проводимости Р-волны. Дифференцировать удается по снижению скорости синусового узла, позволяя добавочной системе QRS и желудочку принимать непосредственное участие в работе.

Основными признаками атриовентрикулярной диссоциации являются:

- учащение или снижение частоты сердечного ритма;

- слабость;

- постоянное беспокойство;

- одышка;

- изменение пульса;

- болевые ощущения в сердце;

- пульсация вен на шее;

- отечность лица и нижних конечностей;

- систематическая тошнота со рвотой;

- нарушение аппетита;

- сердечные шумы;

- изменение артериального давления в большую или меньшую сторону.

В отдельных случаях патология протекает бессимптомно. На ее течение влияет возраст больного, генетическая предрасположенность, анамнез болезни.

При прослушивании зоны сердца, наблюдается повышение громкости ударов вследствие параллельной функции правого и левого отдела. Отмечается изменение систолического шума.

В зависимости от уровня нарушения в проводящей системе диссоциация бывает:

- пассивной – угасает автоматизм СА-узла;

- активной – нарастает автоматизм подчиненных отделов.

Отдельным классом кардиологи выделяют доброкачественную АВ-диссоциацию. Это вариант физиологической нормы, не влияющий на показатели гемодинамики. Подобное состояние может появляться у молодых людей в период полового созревания, на фоне тяжёлой физической работы или усиленных занятий спортом.

Патофизиология

В норме проведение импульса по проводящей системы сердца имеет строго определенную последовательность.

- Импульс генерируется в синоатриальном узле (СА-узел). По 3 пучкам проводимости и диффузно по клеткам сердца он достигает атриовентрикулярного узла (АВ-узла).

- Особенностью клеток АВ-узла является низкая скорость проведения разряда. Этому есть простое физиологическое объяснение. Из-за торможения в АВ-узле возбуждение сначала передается на предсердия, заставляя их сокращаться. Кровь выбрасывается в желудочки и, только после этого разряд передается ниже.

- Из АВ-узла импульс по пучку Гисса и волокнам Пуркинье переходит на клетки желудочков, вызывая их сокращение.

Синоартриальный узел задает частоту сердечного ритма. В норме он генерируют наибольшее число импульсов в минуту.

- При отсутствии последовательного проведения импульса возникает состояние, при котором не происходит синхронной активации предсердий, а затем желудочков. Предсердный и желудочковый ритмы разделяются – развивается диссоциация.

- Предсердия начинают сокращаться с частотой, заданной синоартриальным узлом, а частота сокращений желудочков определяется атриовентрикулярным узлом или проводящими путями ниже него.

- Ретроградное или восходящее возбуждение предсердий из АВ-узла в случае диссоциации фактически отсутствует.

В реальной клинической практике причины диссоциации делятся на 4 блока:

- снижение частоты импульсов, генерируемых в CA-узле;

- блокада CA-узла;

- АВ блокада 2 степени;

- резкое повышение автоматизма отделов проводящей системы, подчиненных CA-узлу.

При сложных нарушениях ритма возможно сочетание сразу нескольких блоков.

Поводом для развития АВ-диссоциации является ускорение дополнительной системы активации или уменьшение частоты синусового узла на ЭКГ.

Применение лекарственных средств, как блокаторы, способствуют понижению функции синусового центра и позволяют активизировать добавочный узел в одном из отделов, либо в атриовентрикулярном комплексе.

Нервная деятельность также приводит к возникновению болезни. Сердечная патология может проявиться вследствие радиочастотной абляции.

Быстрая активизация дополнительного узла часто развивается при оперативном вмешательстве с применением анестезирующих средств. Также встречается при инфаркте миокарда, гиперкалиемии, желудочковой тахикардии и стимуляции.

Анамнез

При обращении к кардиологу пациенты могут жаловаться на перебои в работе сердца, учащенный пульс, дискомфорт и тяжесть за грудиной, одышку при умеренных физических нагрузках, приступы слабости или головокружения.

В анамнезе достаточно часто встречаются хроническая ишемическая болезнь сердца, инфаркты миокарда, пороки клапанов или длительный прием сердечно-сосудистых препаратов в высоких дозах.

У части пациентов АВ-диссоциация протекает бессимптомно и является случайной находкой на ЭКГ или при холтеровском мониторировании.

При выраженных симптомах их наличие определено тахикардией, брадикардией, ускоренным сердцебиением, недомоганием и диспноэ.

Для подтверждения диагноза атриовентрикулярной диссоциации проводят физикальное обследование, включающее необходимый комплекс медицинских мероприятий.

| Методы физикальной диагностики | Характеристика |

| Общий осмотр | Отклонение от нормы АД и пульса, на фоне изменения функций желудочков и предсердий. |

| Пульс | Искажение частоты в большую или меньшую сторону, в зависимости от этиологии болезни. |

| Артериальное давление | Понижено |

| Югулярный пульс | АВ-диссоциация на ЭКГ определяется возникновением пушечных волн А, возникающих в период параллельной работы правого и левого отделов сердца, и желудочков. Если изменяется интервал PR, или система QRS следует после зубца Р, волны А приобретают иной характер течения. |

| Тоны сердца | Изменяется громкость первого тона и систолический шум, поскольку частота сокращения желудочков возрастает по отношению к предсердному ритму. |

Состояния, вызывающие АВ диссоциацию, причины

Причины, вызывающие диссоциацию, условно делятся на 2 группы: состояния, угнетающий СА-узел и состояния, усиливающие автоматизм подчиненных центров.

- Автоматизм СА-узла снижают:

- средства для общего наркоза;

- непосредственное поражение клеток СА-узла;

- передозировка сердечными гликозидами;

- инфаркты миокарда, миокардиты, постинфарктный кардиосклероз;

- избыточное содержание в организме ионов К;

- избыточное влияние парасимпатической нервной системы, особенно блуждающего нерва;

- желудочковая экстрасистолия, тахикардия, появление очагов возбуждения в стенках желудочков;

- радиочастотная абляция – хирургический метод лечения ряда аритмий;

- состояния после электротравмы, удара молнией или электрошокера.

- Повышают автоматизм узлов и волокон II и III порядка следующие причины:

- нарушения электролитного обмена – низкий уровень ионов К и избыток Са;

- дилатационные кардиомиопатии – расширение полостей камер сердца;

- отравления препаратами дигиталиса;

- активация симпатической нервной системы, длительный стресс на фоне измененного рН крови со сдвигом в кислотную сторону.

Развитию атриовентрикулярной диссоциации могут предшествовать следующие состояния:

- хирургическое вмешательство;

- нарушение функции синусового узла;

- высокий уровень катехоламинов в организме;

- интоксикация на фоне гликозидных препаратов;

- тяжелые формы сердечных патологий;

- желудочковая тахикардия;

- абляция радиочастотами;

- последствия электрошока;

- ваготония.

Основными причинами выступают патологические состояния, которые легче запомнить с помощью техники Доктор (Д) и Эрик:

- Д — дигиталисное поражение.

- Э – элеткролитные дисфункции (снижение уровня калия и кальция).

- Р – растяжения миокарда и проводящих путей.

- И – ишемия сердечного участка.

- К – катехоламины, нарушение кислотно-щелочного баланса.

Независимо от этиологии, атриовентрикулярная диссоциация проявляется во вторичной форме. Она возникает на фоне имеющегося заболевания. Чаще в результате повышения громкости вагусного тона, при низком, высоком сердечном сокращении, ускорении идиовентрикулярного ритма и патологической форме соединительной тахикардии.

В последнем случае, отмечается ускорение сердечного ритма в отношении синусового узла. Это происходит при оперативном лечении, в частности на артерии, синусовой брадикардии или отравлении Дигоксином.

Продолжительные интервалы способствуют здоровому узловому ритму. При раннем желудочковом ударе происходит сброс цикла синхронизации узла. Поэтому синусовое сокращение длится долго, приводя к появлению АВ-диссоциации, поскольку активация узлового ритма проходит быстрее синусового узла.

Различия между АВ-диссоциацией и полной сердечной блокадой

При записи ЭКГ каждая фаза проведения импульса по миокарду отражена зубцами или интервалами. 1 сердечное сокращение в норме – это строгая последовательность волн на ЭКГ, так называемый полный комплекс.

- зубец Р характеризует проведение возбуждения по предсердиям;

- интервал РQ показывает время прохождения разряда в АВ-соединении – норма показателя – 0,12 – 0,20 сек.;

- комплекс QRS отражает особенности распространения импульса по стенкам желудочков сердца.

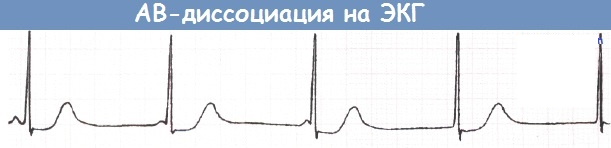

АВ-диссоциация на ЭКГ, в отличии от полной блокады, характеризуется сохранением основных зубцов и комплексов, присущих каждому сокращению сердца. Возможны изменения их последовательности, амплитуды или продолжительности.

Патология развивается на фоне замедления проводимости синусового узла. Происходит соперничество за контроль ритма между синусовым и АВ-узлом. Часто состояние встречается у здоровых людей во время ночного сна.

АВ-диссоциация на ЭКГ определяется непостоянным интервалом P-R из-за почти равного ритма между системой QRS и зубцом P. Редко наблюдается их слияние, тогда несколько сердечных циклов не просматривается зубец Р. В результате ускоренного синусового ритма, для его восстановления, импульс может проникнуть через атриовентрикулярное соединение.

Полная блокада сердца характеризуется потерей одного или нескольких сердечных комплексов. То есть в этот период на ЭКГ записывается изоэлектрическая линия. Ее продолжительность зависит от количества выпавших сердечных циклов.

- Если речь идет о преходящей полной блокаде, то после нескольких выпавших циклов ритм восстанавливается, на ЭКГ вновь отражаются зубцы.

- Если на фоне полной блокады возникает остановка сердца – ритм не восстанавливается. На мониторе кардиографа возникает изоэлектрическая прямая.

Атриовентрикулярная диссоциация с интерференцией

АВ-диссоциация на ЭКГ на основе характерных изменений зубца Р и комплекса QRS делится на изоритмическую и интерферентную.

- Изоритмический вариант возникает при слабости или остановке СА-узла. Синхронизированная Р-волна проходит через АВ-участок. В соответствии с уровнем вспомогательного узла, который берет на себя функции водителя ритма, меняется продолжительность комплекса QRS. Если новый водитель ритма расположен в предсердиях, комплексы QRSсужены, при желудочковой локализации, наоборот, расширены.

- Интерферентный вариант – тип диссоциации, когда желудочки и предсердия сокращаются независимо друг от друга. Ритм, возникающий в желудочках, достигает частоты сокращений предсердий или превосходит его. Р-волна на ЭКГ регистрируются хаотично. Возможны варианты ее записи до, после или даже внутри комплекса QRS.

Среди причин, вызывающих интерференцию, на 1 месте стоят инфаркты миокарда и передозировка сердечными гликозидами. Реже патология возникает как осложнение операций на открытом сердце. Возникшее состояние требует оказания неотложной медицинской помощи.

Атриовентрикулярная диссоциация с интерференцией развивается в процессе замедления импульса в синусовом узле по сравнению с проводимостью в другой отдел сердца. Поэтому из нижерасположенных участков импульсы не поступают в предсердия, а из них не проводятся в желудочки. Это наблюдается, когда активизация желудочков из рефрактерной фазы осуществляется импульсами синусового узла.

Заболевание встречается у больных и здоровых людей, чаще регистрируется у лиц преклонного возраста.

Атриовентрикулярная диссоциация у детей

АВ-диссоциация на ЭКГ в педиатрии бывает случайной находкой во время медицинского обследования. Ребенок растет и развивается по возрасту, не жалуется. Особенно часто такие результаты фиксируются при обследованиях у подростков в период полового созревания. Кардиологи связывают изменения в проводящей системе сердца с ростом ребенка и меняющимся гормональным фоном.

Для исключения органической патологии или дефектов миокарда проводится УЗИ сердца и суточное мониторирование ЭКГ – ХОЛТЕР-КГ.

При отсутствии жалоб и изменений на УЗИ специального лечения АВ-диссоциации в детском возрасте не требуется. По мере того, как ребенок становится старше, ритм выравнивается и становится синусовым.

АВ-диссоциация является доброкачественной формой нарушения сердечного ритма. Появляется на основе существующих сердечных патологий, чаще аритмий, при ускорении или снижении частоты сокращений сердца.

В детском возрасте выявляется на позднем этапе, протекает так же, как и у взрослых пациентов. Это связано с бессимптомным развитием. При наличии признаков диссоциации, они возникают на фоне брадикардии, тахикардии, диссинхронии.

Включают в себя:

- головокружение;

- чувство усталости;

- одышка после физических нагрузок;

- выраженная пульсация;

- ускоренное сердцебиение.

Возможные осложнения

В 80% случает атриовентрикулярная диссоциация носит приходящий характер, не вызывая ощутимых изменений в кровообращении.

По мнению кардиологов, эпизоды АВ-диссоциации могут возникать:

- у здоровых людей с пульсом ниже 60 ударов в минуту;

- при синдроме слабости синусового узла;

- различных синусовых аритмиях;

- СА-блокаде;

- АВ-блокаде II степени.

Миграция водителя ритма в таких ситуациях непродолжительна и не требует специальной терапии.

Существует несколько патологий, при которых появление AV-диссоциации свидетельствует об ухудшении состояния пациента и требует неотложной помощи.

- Миграция водителя ритма при остром инфаркте миокарда. АВ-диссоциация на ЭКГ у инфарктных больных является прогностическим неблагоприятным признаком. Понижение артериального давления и нарушение частоты сердечных сокращений нередко приводит к потере сознания. Может развиться гипоперфузия внутренних органов на фоне роста или снижения проводимости сердца. Местное понижение кровоснабжения и инфаркт миокарда появляется, когда возрастание или повышение частоты сердечного сокращения с атриовентрикулярной диссоциацией приводит к уменьшению перфузии коронарной артерии.

- Развитие диссоциации на фоне приема сердечных гликозидов. Острое отравление вызывает миграцию водителя ритма с развитием признаков сердечной недостаточности. Больного для оказания помощи необходимо госпитализировать в режиме скорой помощи в отделение кардиологии.

- Появление диссоциации после операции на сердце. Такие пациенты находятся в отделениях интенсивной терапии с круглосуточным контролем сердечного ритма. В зависимости от изменений на электрокардиограмме немедленно вводятся сердечные препараты для нормализации работы сердца.

- Острая форма почечной недостаточности наблюдается при низком почечном кровотоке вследствие малого сердечного выброса. Часто возникает при тяжелом течении брадикардии и атриовентрикулярной диссоциации.

Осложнения АВ-диссоциации вызваны гемодинамическим состоянием вследствие желудочковой тахикардии и синусовой брадикардии. Такие клинические состояния нуждаются в неотложных реанимационных мероприятиях для нормализации давления, сердечной проводимости, чтобы создать необходимую перфузию органов.

ЭКГ при АВ-диссоциации. Примеры

АВ-диссоциация на ЭКГ относится к сложным нарушениям ритма. Поставить диагноз может только опытный специалист, так как единого стандарта признаков, подтверждающих миграцию, не существует.

В литературе описаны 3 основных признака на ЭКГ как примеры изменений во время атриовентрикулярной диссоциации.

- Переменный интервала Р-R, так как импульсы могут исходить из разных частей проводящей системы сердца. На ЭКГ, где по стандарту фиксируется в среднем по 5 комплексов в каждом отведении, этот симптом может быть слабо выражен. Динамика расширения интервала P-R лучше видна при длительном мониторинге ЧСС на ХОЛТЕРе.

- Зубец P определяется не во всех комплексах. В некоторых случаях он сливается с комплексом QRS или располагается позади него. Важно помнить, что в норме зубец P всегда предшествует комплексу QRS.

- Изменение длительности комплекса QRS. Если новый водитель ритма располагается в предсердиях, комплекс сужается. Напротив, когда импульсы исходят из желудочков, QRS расширяется.

В зависимости от степени диссоциации, на кардиограмме может присутствовать только 1 или 2 из вышеперечисленных признаков.

Примеры АВ-диссоциации на ЭКГ:

- Неполная АВ-диссоциация типа интерференции с диссоциацией.

- Изоритмическая (полная) АВ-диссоциация на ЭКГ. Видно, что зубец Р приближается к системе QRS, сливается и вновь регистрируется спереди. Отсутствует связь между деятельностью предсердий и желудочков.

Использование данных внутрисердечной ЭКГ для постановки диагноза и ведения больных

https://www.youtube.com/watch?v=8mxWimG0C7o

Электрокардиограмма при АВ-диссоциации играет важную роль для постановки диагноза. Метод обследования помогает определиться в необходимости установки кардиостимулятора, назначения дополнительных лекарственных препаратов или иного хирургического вмешательства.

Для диагностики АВ-диссоциации в медицинской практике используют ЭКГ и холтеровское мониторирование.

- Главным отличием методов является продолжительность записи. ЭКГ пишется 1-2 минуты, а ХОЛТЕР отражает сердечный ритм в течение суток, что позволяет выявлять эпизоды диссоциации в ночное время.

- При сложных нарушениях ритма, перед операцией на сердце, а также в послеоперационном периоде требуется точное определение нового очага возбуждения в проводящей системе сердца. Для локализации очага проводят внутрисердечную запись ЭКГ.

- Это дорогостоящая и технически сложная процедура, которую можно выполнить только в кардиохирургическом стационаре.

- С помощью зонда в полость миокарда вводится датчик, позволяющий записывать ЭКГ с разных участков миокарда.

Зонд в полость миокарда вводится через бедренную артерию. Метод позволяет снимать ЭКГ с правых отделов сердца, что невозможно при обычной кардиограмме.

В обязательном порядке внутрисердечная ЭКГ показана:

- Пациентам с частыми обмороками, наличием блокады пучка Гиса без объективного подтверждения атриовентрикулярной диссоциации.

- Лицам с блокадой предсердно-желудочкового пучка и АВ-блокадой 2 степени. При явных симптомах удается обозначить на снимке где локализуется блокада проведения. На расположение указывает наступающая блокада одной из ножек пучка Гиса совместно с изменением интервала P-R. При обнаружении блокады ниже предсердно-желудочкового пучка, пациентам необходима установка кардиостимулятора, поскольку велика вероятность образования АВ-блокады последней степени.

- Больным с АВ-блокадой 3 степени с латентным течением. ЭКГ поможет правильно оценить функцию узлового водителя ритма, в том числе во время физической нагрузки.

- Пациентам с поражением предсердно-желудочкового узла, также при бифасцикулярной блокаде. Регистрация ЭКГ позволяет предупредить осложнения в качестве АВ-блокады и подтвердить целесообразность применения кардиостимулятора.

Для грамотного ведения больных с атриовентрикулярной диссоциацией необходимо: выявить причину состояния, оценить длительность желудочкового сокращения, полярность предсердной активности, провести обследование пищеводного отведения или блокаду АВ-комплекса с помощью лекарственных средств.

Тактика врача при неосложненной форме диссоциации заключается в наблюдении. При тяжелом течении используют медикаментозное лечение, вплоть до установки кардиостимулятора.

Медикаментозная терапия

Главной целью лекарственной терапии является предупреждение осложнений и снижение вероятности смертельного исхода. Подбор лекарственных препаратов зависит от типа атриовентрикулярной диссоциации.

Пассивный вариант обусловлен первичностью слабостью синоартриального узла. Подбираются препараты, усиливающие возбуждение клеток СА-соединения.

К таким средствам относят вещества 3 фармакологических групп:

- М-холинолитики. Типичным представителем группы является Атропин. Препарат вводится внутривенно. При отсутствии эффекта инъекцию можно повторить через 5 минут после первого введения.

- Бета-адреномиметики. Препарат выбора – Изопреналин. При неэффективности Атропина для купирования брадикардии с пульсом ниже 55 ударов в минуту лекарство назначают сублингвально или внутривенно. Препарат применяется строго по показаниям в условиях стационара.

- В некоторых случаях эффективны аденозинергические средства, например, Теофиллин и его производные. Препарат назначают внутрь курсами по 4-7 дней.

Активная диссоциация связана с перевозбуждением атриовентрикулярного узла. В данном случае, наоборот, подбираются средства, замедляющие внутрисердечную проводимость.

- Бета-адреноблокаторы. На частоту сердечных сокращений влияют как селективные, так и неселективные представители группы. С точки зрения побочных эффектов лучше переносятся препараты последнего поколения – Бисопролол и Небиволол. На фоне сопутствующей гипертонии показаны Анаприлин и Карведилол.

- блокаторы Са-каналов. Нифедипин, Амлодипин и Лерканидипин умеренно снижают внутрисердечную проводимость.

Хирургическое вмешательство

Оперативное лечение проводят при тяжелой диссоциации, не поддающейся медикаментозной терапии. Хирургическая тактика также зависит от вида диссоциации. При тяжелой брадикардии показан кардиостимулятор. По сложности среди всех операций, выполняемых в кардиохирургии, это самая простая.

Кардиостимулятор – искусственный водитель ритма, синхронизирующий сокращение камер миокарда. В таблице приведены основные виды стимуляторов.

| Виды | количество электродов | отдел сердца, который регулируется |

| однокамерный | 1 | стимулирует только 1 полость — предсердие или желудочек |

| двухкамерный | 2 | стимулирует только 2 полости — 1 предсердие и 1 желудочек |

| трехкамерный | 3 | стимулирует только 3 полости — 1 предсердие и 2 желудочка |

По длительности использования стимуляторы делятся на временные и постоянные. Временные устанавливаются для купирования приступов аритмии на фоне инфаркта или операции на сердце. При хронической брадикардии показано постоянное устройство.

После операции сердце начинает биться с постоянной установленной частотой, обычно 68-72 удара в минуту.

Пациенты отмечают улучшение общего самочувствия и повышение физической активности.

Операция позволяет снизить риск внезапной сердечной смерти и не допустить инвалидизации. Единственное ограничение в повседневной жизни – избегать приборов с высоким электромагнитным излучением. При избыточной активности нижних узлов показана аблация, снимающая высокий пульс.

Долгосрочный мониторинг

AВ-диссоциация – это не самостоятельные заболевание, а следствие, вызванное рядом факторов. Полностью устранить атриовентрикулярную диссоциацию можно, если убрать триггер. Например, в случае передозировки сердечных гликозидов отмена Дигоксина восстанавливает синусовый ритм.

Однако в большинстве клинических случаев причины диссоциации не так очевидны.

Требуются дополнительные обследования – ЭКГ в динамике, холтеровское мониторирование, УЗИ сердца. Кардиологи рекомендуют проводить данные исследования не реже 2-х раз в год. Постоянный мониторинг поможет выявить скрытые эпизоды диссоциации и скорректировать лечение, поможет предотвратить рецидив болезни и повлиять на эффективность терапии.

Прогноз

В большинстве случаев при обнаружении на ЭКГ признаков AВ-диссоциации прогноз благоприятный. Требуется динамическое наблюдение кардиолога и поддерживающая медикаментозная терапия основного заболевания. Как в острых, так и в тяжелых случаях показано хирургическое лечение.

Важно понимать, что операция проводится строго по жизненным показаниям. Следовательно, отказ от неё может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья. При условии правильного лечения, прогноз считается положительным.

Автор статьи: врач-кардиолог, Алексеева Ольга Александровна.

Видео о блокадах на ЭКГ

Видеокурс «ЭКГ под силу каждому» про блокады: