АВ-блокады 1, 2, 3, 4 степени характеризуются нарушением процесса передачи электрических импульсов от предсердий до желудочков. Отклонения будут заметны на ЭКГ-ленте. Патология требует медикаментозного лечения: препараты назначаются в зависимости от симптомокомплекса и стадии блокады.

Что такое АВ-блокада, причины заболевания

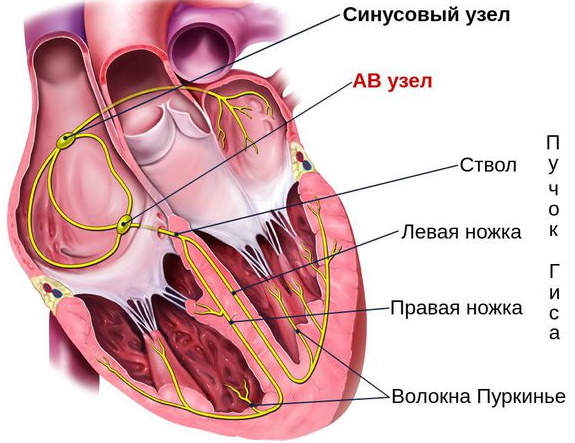

Атриовентрикулярные блокады сопровождаются полным прекращением или замедлением прохождения электроимпульсов. Поражение затрагивает пучки Гиса (ножки) и АВ-узлы. Проявление симптомов напрямую зависит от типа нарушений. Патология встречается у 15-18% пациентов, страдающих кардиологическими заболеваниями.

Атриовентрикулярный узел, как часть проводящей системы, обеспечивает правильное и последовательное сокращение желудочков и предсердий. Импульсы поступают из синусового узла в АВ-узел, что позволяет предсердиям сокращаться в оптимальном режиме и обеспечивать приток крови в желудочки. При удлинении интервала ритм сокращения миокарда нарушается.

Условно АВ-блокады разделяют на органические и функциональные. Последний тип встречается у физически крепких девушек и мужчин, не злоупотребляющих спиртными напитками и табачными изделиями. Чаще всего блокады II и I степени могут развиться во время сна. Единичные случаи обусловлены кратковременным повышением активности блуждающего нерва.

Патология кардиального (органического) типа возникает вследствие прогрессирования ряда заболеваний:

- опухоли;

- гемохроматоз;

- саркоидоз;

- амилоидоз;

- миокардит дифтерийного, тиреотоксического, аутоиммунного генеза;

- патологии соединительной ткани;

- микседему;

- кардиомиопатию;

- порок сердца;

- инфаркт;

- сифилитические поражения органа;

- кардиосклероз;

- ревматические процессы, протекающие в миокарде.

Атриовентрикулярная блокада может возникнуть после хирургического вмешательства:

- катетеризация отделов (чаще всего правых) сердца;

- РЧА сердца;

- оперативное вмешательство при врожденных пороках сердца;

- протезирование аортального клапана.

В кардиологической практике у 0,2% пациентов встречаются предсердно-желудочковая блокада врожденного типа. Некоторые участки проводящей системы у человека отсутствуют.

Основными причинами развития патологии можно считать интоксикацию организма, вызванную длительным приемом блокаторов кальциевых каналов, бета-блокаторов и гликозидов. Препараты солей лития могу спровоцировать удлинение интервала.

Симптомы АВ блокады

Симптомокомплекс атриовентрикулярной блокады напрямую зависит от наличия и тяжести заболеваний, сопутствующих патологии, этиологии, степени и уровня поражения. Иногда блокада, развившаяся в АВ-узле, протекает бессимптомно.

https://www.youtube.com/watch?v=q9sn3wKBYUg

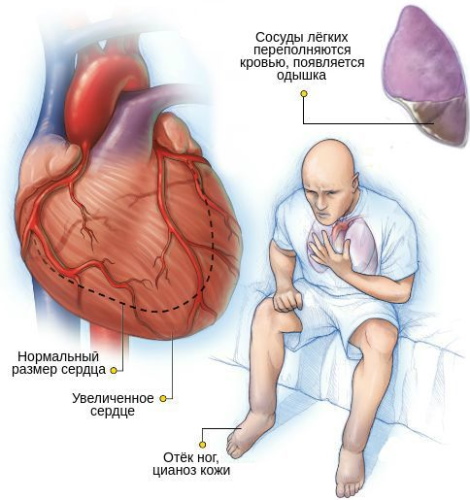

У пациентов может отмечаться:

- стенокардия;

- одышка;

- слабость.

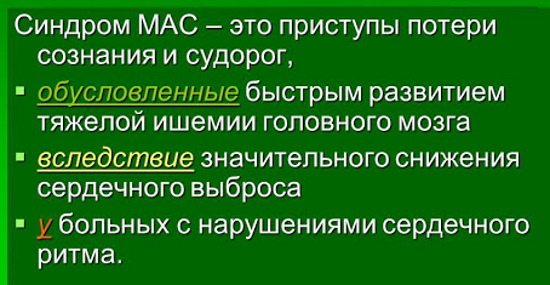

Патология сопровождается снижением скорости церебрального кровотока, поэтому больной жалуется на обмороки, спутанность сознания и сильные головокружения. Блокада 3 степени может сопровождаться приступом Морганьи-Адамса-Стокса.

Внутрипредсердная блокада

Внутрипредсердная блокада 1 степени обычно протекает бессимптомно. По мере развития патологии пациенты жалуются на обмороки, слабость, головокружение и быструю утомляемость. Состояние крайне опасно для пациента – тяжелое течение заболевания может закончиться смертью больного.

Внутрижелудочковая блокада

При внутрижелудочковой блокаде поражаются ветви и ножки ПСС.

Выделяют несколько основных форм заболевания, симптомы которых могут разниться:

- Блокада пучка Гиса. Волна возбуждения прерывается в одной из ножек. Пациент ощущает слабость, жалуется на боль в области сердца и спутанность сознания.

- Блокада периферических ветвей. На фоне патологии нарушается кровообращение. К характерным симптомам блокады относят учащение сердечного ритма, дискомфорт в левой стороне груди, головокружение и слабость.

- Синдром WPW. Чаще всего приступ происходит во время ночного сна. Возможно учащение сердцебиения при сохранении ритма.

Заболевание может проявляться головной, загрудиной болью и одышкой.

Патогенез АВ блокады

Первоволновый импульс вырабатывается синусовым узлом. Он расположен в правом предсердии. Узел функционирует автономно. Частота импульса варьируется в пределах 65-80 уд/мин. Проводящая система, как основной координатор, переводит первый импульс в АВ-узел. В нем импульс ненадолго задерживается и поступает к пучку Гиса.

Проводящая система отвечает за координацию процесса передачи электроимпульса. Если синусовый узел теряет способность самостоятельно генерировать импульсы, то к выработке приступает АВ-узел.

При блокаде частота сердечных сокращений значительно снижается. Головокружение и слабость возникают на фоне уменьшения частоты сердечных сокращений и замедления кровообращения. Чаще всего АБ-блокада является функциональной.

Полное или частичное выпадение импульсов можно считать осложнением после заболеваний миокарда. АВ-блокада наследственного типа обусловлена проникновением в клетки миокарда полисахаридных, белковых и липидных комплексов.

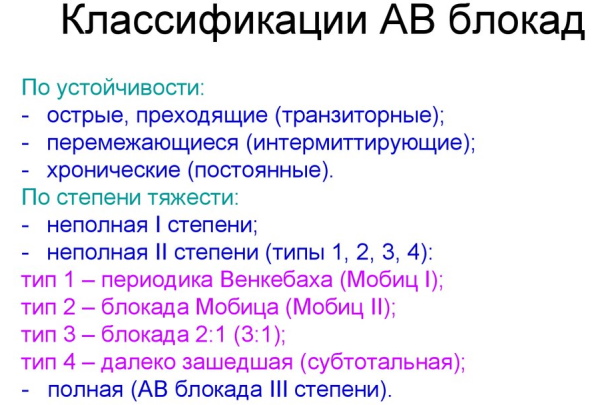

Классификация и стадии развития АВ блокады

Патологию классифицируют по типу течения:

- Хроническая. Форма встречается достаточно часто, заболевание обычно протекает бессимптомно. Риск летального исхода при адекватном лечении минимален. Пациент должен планово посещать врача, который обязан осуществлять контроль над состоянием больного. В зависимости от степени тяжести патологии, назначается медикаментозная терапия или хирургическое вмешательство.

- Острая. Наиболее тяжелая форма патологии, возникшая под влиянием внешних факторов (травмы, кардиологические заболевания). Симптомокоплекс может варьироваться в зависимости от возраста и половой принадлежности больного. Приступ возникает внезапно, при неоказании помощи высок риск смерти пациента. Лечение осуществляется в условиях стационара.

Классификация по степени поражения:

- Частичная блокада. Состояние, при наличии адекватного лечения, не представляет опасности для жизни пациента. Приступ может иметь скачкообразный характер.

- Полная блокада. В этом случае импульс не передается от предсердия к желудочку. Высок риск развития комы. Состояние неотложное, пациента необходимо незамедлительно доставить в реанимацию. Смерть наступает при остановке сердца.

Классификация по длительности приступа:

- Пароксизмальная блокада. Приступ длится несколько часов и носит скачкообразный характер.

- Транзиторная (преходящая) блокада. Эпизод может длиться несколько дней или недель.

- Постоянная (регулярная) блокада. Приступ самостоятельно не проходит, требуется вмешательство специалистов.

Патологию также классифицируют по степени тяжести. Выделяют 4 этапа.

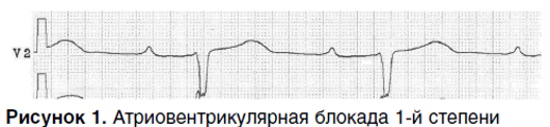

АВ-блокада I степени

АВ-блокада I степени на ЭКГ характеризуется незначительным удлинением интервала. Причинами развития легкой формы патологии считают заболевания сердца и сосудов. У детей болезнь может возникнуть на этапе формирования в утробе матери, если женщина переболела системной красной волчанкой. Признаки проявления субъективны, патология может протекать бессимптомно.

Заболевание можно диагностировать только во время детального обследования пациента. Для АВ-блокады легкой степени характерно увеличение интервала на 0,1-0,2 сек. Больной должен регулярно посещать врача, наблюдение осуществляется динамично. Восстановление длится до 12 мес. Пациент должен систематически принимать прописанные кардиологом медикаменты.

АВ-блокада II степени

АВ-блокада II степени на ЭКГ встречается у людей, страдающих заболеваниями сердца.

Патологию можно разделить на 2 типа (в зависимости от результатов кардиограммы):

- Мобитц 1 (блокада 2 степени). Интервал PQ удлиняется постепенно. Процесс цикличен. Удлинение происходит до выпадения комплекса QRS. Симптомокомплекс слабо выражен, признаки проявления возникают при перегрузке организма. Выявить заболевание можно только диагностическим путем. Мобитц 1 наблюдается у людей, страдающих ИБС и вегетососудистой дистонией. Пациенты быстро восстанавливаются при наличии адекватного лечения. Прием медикаментов обязателен.

- Мобитц 2. Желудочковые комплексы выпадают, до узла доходят 2-й, 3-й, 4-й импульсы. Патологию в этом случае классифицируют как «АВ-блокада 2:1, 3:1 и 4:1». На ЭКГ-ленте просматриваются зубцы Р, QPS-комплекс виден после 2-3 волны. Нарушение ритма возникает у людей с органическими поражениями сердца. Симптомокомплекс выражен, пациенты периодически жалуются на спутанность сознания, головокружение, головная боль (иррадиация в затылочную часть).

Для Мобитц 2 характерно спонтанное выпадение желудочкового комплекса.

АВ-блокада III степени (полная АВ-блокада)

АВ-блокада III степени на ЭКГ может указывать на миокардит. Тяжелая форма заболевания характеризуется полным прекращением передачи импульсов от предсердия к желудочкам. Частота сердечных сокращений понижается до 40 уд./мин. Желудочки генерируют импульсы самостоятельно. Отклонения от нормы выражены.

Характерными симптомами патологии считают:

- сильное головокружение;

- потерю сознания;

- быструю утомляемость;

- боль в левой стороне груди;

- одышку.

При АВ-блокаде частота сердечного ритма может снизиться до 20-25 уд./мин. В головной мозг перестает поступать кислород, пациент теряет сознание.

АВ блокада IV степени (терминальная)

АВ блокада IV степени на ЭКГ встречается достаточно редко. У пациента наблюдаются характерные признаки сердечной недостаточности, пульс снижается до 30-35 уд/мин. На фоне повышения сократительной активности желудочков происходит формирование отдельных очагов возбуждения.

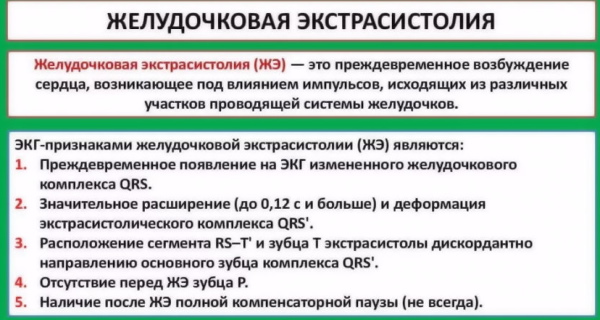

При терминальной блокаде высок риск развития желудочковой экстрасистолии. Выделяют несколько типов заболевания. Патология характеризуется нарушениями сердечного ритма: желудочки начинают сокращаться хаотично.

Основными признаками развития экстрасистолии считают:

- частые обмороки;

- ангиозные боли;

- приступы удушья;

- слабость;

- затяжную мигрень;

- головокружения;

- боли в загрудинной части.

При отсутствии адекватного лечения высок риск летального исхода. За пациентом контроль осуществляется регулярно. Чаще всего больным назначают операцию, в ходе которой вшивают кардиостимулятор.

Синдром Фредерика

Синдром Фредерика — смертельно опасное состояние, характеризующееся блокадой АВ-узла и мерцанием предсердий. Заболевание сопровождается нарушением ритма и проводимости. Патология обусловлена рядом кардиологических болезней.

К ним относят:

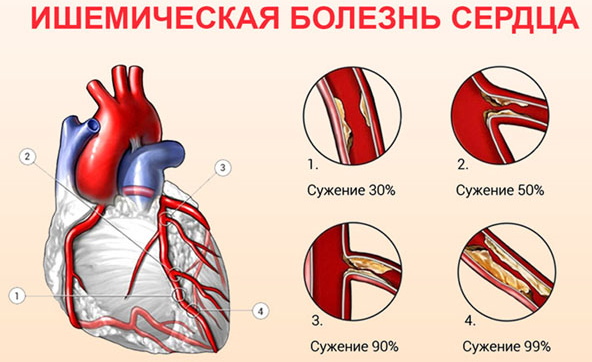

- Ишемическую болезнь сердца. Заболевание возникает на фоне стенокардии покоя и нестабильной стенокардии. Процессы, происходящие в миокарде, нарушают передачу импульса от предсердия к желудочкам.

- Инфаркт миокарда. Синдром Фредерика может возникнуть на фоне некроза и фиброза. В подостром и остром прединфаркном периоде вагусное влияние повышается.

- Некоронарогенные болезни. Синдром Фредерика возникает вследствие кардиомиопатии, аутоиммунного, тиреотоксического миокардита. При поражении большого объема сердечной мышцы высок риск развития воспалительных процессов, что приводит к склерозу и фиброзу.

- Лекарственные интоксикации. При систематическом самостоятельном увеличении суточной дозы медикаментов, способных снижать частоту сердечных сокращений, высок риск возникновения нарушений ритма и проводимости. Способствовать развитию синдрома Фредерика могут гликозиды, блокаторы кальциевых каналов, препараты солей лития и бета-адреноблокаторы.

К характерным симптомам патологии относят:

- головокружение;

- одышку;

- боль в левой стороне груди;

- тошноту.

Пациент теряет сознание на 1-2 мин. После пароксизма наблюдается озноб, сонливость и сильная слабость.

Синдром Морганьи-Адамса-Стокса

Под синдромом Морганьи-Адамса-Стокса понимают комплекс признаков, возникших на фоне ишемии головного мозга и резкого снижения функциональный активности сердца.

К предрасполагающим факторам относят:

- органические врожденные изменения проводящей системы;

- интоксикация четыреххлористым углеродом, винилхлоридом, амиодароном, новокаинамидом;

- изменения миокарда патологического типа, вызванные дистрофией атриовентрикулярного и синоатриального узла.

Приступ может возникнуть по следующим причинам:

- Некоординированные сокращения миокарда. Приступы возникают на фоне вентрикулярной фибрилляции. Мышцы сокращаются с высокой чистотой и по отдельности. Выброс крови невозможен. Состояние приводит к клинической смерти на фоне остановки кровообращения. Утрата сократительной функции встречается при нарушениях баланса электролитов и нередко имеет идиопатическую природу.

- Волнообразный ритм. Приступ может развиться при уменьшении или увеличении частоты сердечных сокращений (более 200 уд./мин. или менее 40 уд/.мин.). На фоне диффузных поражений сосудов пациент теряет сознание, если пульс снижается до 40-50уд./мин. Аритмию нельзя считать причиной возникновение приступа.

- Блокады. Наиболее распространенная причина. Блокада возникает на фоне перехода атриовентрикулярной неполной блокады в полную. Между желудочками и предсердиями возникает диссоциация. Последние под воздействием импульсов интенсивно сокращаются.

Выделяют несколько основных типов синдрома:

| Тип синдрома | Описание |

| Смешанный | Желудочковая и предсердная тахикардия чередуются с асистолией. Приступ возникает на фоне резкого снижения частоты сердечных сокращений. |

| Тахиаритмический | Его развитие обусловлено увеличением пульса до 200-210 уд/мин. Возникает на фоне синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта, фибрилляции предсердий, вентрикулярного мерцания и синусовой тахикардии. |

| Адинамический | Причиной возникновение считают снижение частоты сердечных сокращений до 20-30 уд/мин. В этом случае у пациента отказывает синоатриальный узел и наблюдается блокада 2-3 степени. При полном и резком нарушении проводимости риск развития остановки сердца достаточно высок. |

Припадок проходит в несколько этапов, у пациента возникает аритмия, он находится в предобморочном состоянии, для которого характерно:

- бледность;

- дезориентация;

- дискоординация;

- сильное головокружение.

При пальпации обнаруживается брадикардия или тахикардия.

Второй этап длится 25-30 сек. В это время кровяное давление снижается, больной теряет сознание. Возможно развитие клинических мелких судорог. Если больному не была вовремя оказана помощь, то через 3-5 мин. пульс и дыхание исчезает, наступает клиническая смерть.

Осложнения АВ блокады

Атриовентрикулярные блокады 2-3 степени представляют опасность для жизни человека. При отсутствии адекватного лечения высок риск развития осложнений, обусловленных замедлением ритма.

К ним относят желудочковую тахикардию, эктопическую аритмию и сердечную недостаточность. При полной циркулярной блокаде могут возникнуть приступы Морганьи-Адамса-Стокса, вызванные брадикардией и гипоксией головного мозга.

Незадолго до припадка пациент начинает жаловаться на головокружение, слабость, жар в голове. Приступ сопровождается потерей сознания и цианозом. Первая помощь заключается в проведении непрямого массажа сердца. В стационаре больного подключают к ИВЛ. При атриовентрикулярной блокаде может развиться кардиогенный шок у людей, перенесших инфаркт миокарда.

AB-блокада характеризуется нарушением кровотока. Высок риск развития заболеваний почек, печени и сердечно-сосудистой недостаточности, сопровождающейся обмороками и коллапсом.

Диагностика АВ блокады

АВ блокада 1, 2, 3, 4 степени диагностируется несколькими способами. На ЭКГ будет видно удлинение интервала электрического импульса. Специалист перед назначением обследования должен внимательно осмотреть и опросить пациента.

При сборе анамнеза кардиолог расспрашивает больного о наследственных факторах, вредных привычках и старается определить его образ жизни.

Перед обследованием нужно измерить кровяное давление: если процесс запущен и у пациента развивается 2 или 3 степень блокады, то отмечаются скачки артериального давления.

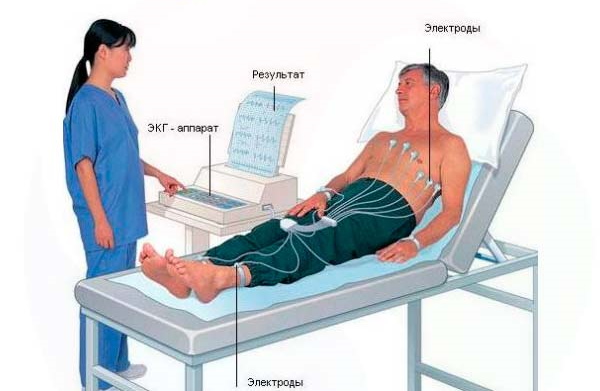

По ЭКГ

Перед проведением процедуры специалист обязан заполнить журнал и ввести в него все данные больного. Пациент оголяет грудную клетку, голени и запястья и ложится на кушетку. Перед установкой электродов кожный покров необходимо обезжирить спиртовой салфеткой. На датчики наносят гель, улучшающий контакт .

После получения ЭКГ-ленты клеммы удаляют, кожный покров протирают от геля. Во время процедуры специалисты не рекомендуют пациенту разговаривать и нервничать. Никакого дискомфорта больной не ощущает, обследование длится до 15 мин.

При атриовентрикулярных блокадах возможны следующие отклонения от нормы:

- Снижение частоты сердечных сокращений. Брадикардия может иметь разную выраженность (в зависимости от этапа формирования патологического процесса).

- Симметричное, попеременное или полное выпадение сокращений сердца. В этом случае перестают функционировать нижние камеры органа.

- Удлинение PQ (Мобитц 1). Желудочковые комплексы изменяют свою частоту.

- Увеличение интервала QT на 0,2-0,21 сек. Это свидетельствует о развитии легкой формы атриовентрикулярной блокады.

Блокада на ЭКГ-ленте отображается специфично, поэтому диагностировать проблему достаточно легко.

Лабораторные исследования

Помимо ЭКГ, больному могут быть назначены следующие обследования:

- Мониторирование по Холтеру. Метод считают достаточно эффективным и информативным. Артериальное давление и частота сердечных сокращений оценивают каждые 30-35 мин. Для получения более точного результата процедуру можно проводить несколько раз.

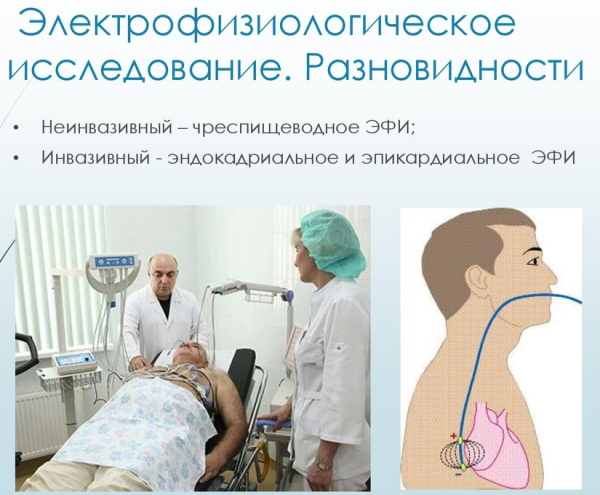

- ЭФИ. Процедуру считают аналогом электрокардиографии. Модифицированный вариант носит инвазивный характер. В бедренной артерии делают прокол и вводят в нее щуп, позволяющий оценить активность большинства кардиальных структур. Обследование достаточно тяжелое, но информативное, особенно при блокадах 3 степени.

Пациент обязан сдать анализ крови (биохимический, общий и на гормоны). Это позволяет комплексно оценить состояние эндокринной, нервной и сердечно-сосудистой системы. При необходимости кардиолог может назначить радиоизотопное исследование, коронарографию, МРТ и компьютерную томографию.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальный прогноз:

- Предсердно-желудочковая диссоциация. Ритм сокращения желудочков в сравнении с частотой сокращения предсердий увеличивается.

- Предсердная блокированная экстрасистолия. В отличие от блокады 2 степени закономерность между выпадением комплекса QRS и укорочением интервала Р-Р отсутствует. Зубцы Р меняют форму. Впоследствии наблюдается выпадение желудочкового комплекса.

- Выскальзывающий ритм. На ЭКГ присутствует зубцы, частота их увеличена. Полная блокада отличается от выскальзывающего ритма большей частотой комплексов QRS.

Для блокады 2 степени также характерно выпадение комплекса QRS.

Лечение АВ блокады

Атриовентрикулярная блокада 1 степени не требует специфического лечения. Специалисты должны осуществлять динамическое наблюдение за пациентом. Если нарушения проводимости были вызваны длительным приемом антиаритмических препаратов или гликозидов, необходимо скорректировать их дозу или полностью отменить прием.

При атриовентрикулярной блокаде кардиального генеза, возникшей на фоне кардиосклероза, миокардита или инфаркта миокарда, больному прописывают бета-адреностимуляторы (Орципреналин, Изопреналин).

К медикаментам первой помощи, способным купировать приступ Морганьи-Адамса-Стокса, можно отнести Изопреналин (показан сублингвальный прием) и Атропин (подкожное или внутривенное введение). При застойной сердечной недостаточности пациент должен принимать гликозиды, вазодилататоры и диуретики.

К радикальным методам устранения атриовентрикулярной блокады относят установку кардиостимулятора. Прибор позволяет восстановить ритм и ЧСС.

Основными показаниями к проведению хирургического вмешательства относят:

- приступ Морганьи-Адамса-Стокса;

- атриовентрикулярную блокаду 2-3 степени;

- застойную сердечную недостаточность.

Решение о постановке электрокардиостимулятора выносит кардиохирург.

Прогноз

При атриовентрикулярной блокаде 2 3 степени прогноз неблагоприятный. Если больному не будет вшит электрокардиостимулятор, то риск развития сердечной недостаточности достаточно высок. Чаще всего пациенты этой категории нетрудоспособны.

Необходимо в ходе обследования выявить сопутствующие заболевания и назначить больному адекватное лечение. В большинстве случаев (до 90%) при блокадах 4 степени во время приступа пациент умирает.

АВ блокада 1, 2, 3, 4 степени сопровождается нарушением сердечного ритма и проводимости. На ЭКГ-ленте отчетливо видны колебания желудочковых комплексов. Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение патологии, требуют выявления и устранения различных этиологических факторов.

Видео: АВ блокада

Сердечные блокады — атриовентрикулярная блокада:

https://www.youtube.com/watch?v=8mxWimG0C7o